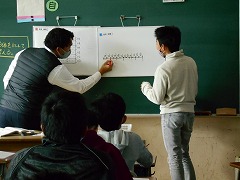

今日の2時間目に6年生で研究授業が行われました。6年間の中でも1番難しいかなと思える問題にチャレンジしてくれました。今日の問題は「水そうに水をいれるのに、Aの蛇口は10分、Bの蛇口では15分かかります。両方をいっしょに使うと何分でいっぱいになりますか」です。水そうの容積がわからず、割合をつかって考えていく問題で、考えるために図を用いることもめあてでした。

割合で考えていくというのは、抽象的な思考になるため、いつも子ども達を悩ませます。ですから、こういった手応えのある問題を解けたときの喜びは大きく、今日の授業でも自分で解くことができて、感激している子もいました。算数大好きになったと思います。

子ども達の取り組みの様子を見ていると、仮に水そうが30リットルとしたら・・・と、”例えば・・・”と考えいる子もいました。最初に15+10=25分として、「おや10分より長くかかるのはおかしいぞ」と気づく子もいました。試行錯誤を繰り返す中で、①図にかく②簡単な場合で考える③順に考える④例えばと考える⑤答えの検討を付けてみるなど、算数的な見方や考え方を学んでいました。そして、どうしてその演算を使ったのか(本時では、たし算とわり算)や、途中の計算で出てくる数字(本時では1/6)が何を表すのかを、問題に即して説明できることの大切さに気づけたと思います。授業後の子ども達のやりきった感のある表情や終わりのあいさつ後も問題について語り合う様子がとてもよかったです。授業反省会も盛り上がりそうです。