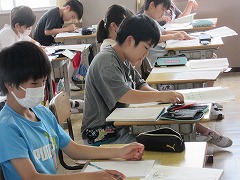

「商」というのは割り算の答えを表していますが、割る数と商の関係は、よく理解していないととんでもない間違いにつながります。

6年生では割る数が「1より大きいとき」や「1より小さいとき」そして「割る数が1」の時の3種類で考えます。

例えば割られる数がどんな数であっても、割る数が1より大きければ商は、元の割られる数よりも必ず小さくなります。では、割る数が1より小さいとどうでしょうか、また、ちょうど1の場合はどうでしょうか?

この考え方を理解していると、大きな数になってもとんでもない計算違いをしにくくなりますし、検算もしやすくなります。