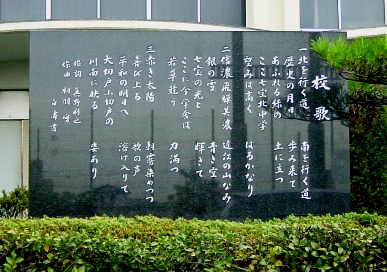

校歌

七宝北中学校 校歌

作詞 真野利之

作曲 相羽 實

|

1 |

2 | 3 |

| 北を行く道 南を行く道 歴史の月日 歩み来て あふれる緑の 土に立つ ここ七宝北中学 望みは高く はるかなり |

信濃飛騨美濃 近江の山なみ |

赤き太陽 朝霧染めつつ 喜び上る 歌の声 平和の明日へ 溶け入りて 大切戸小切戸の 川面に映る 姿あり |

【校歌発表会でのあいさつより】 昭和58年11月3日

| 作詞者 眞野利之 先生 |

|

七宝音頭の選定、七宝小学校の校歌作成で今回もまたご縁をいただきました。 校歌の内容について一言だけ申し上げます。 「北を行く道、南を行く道」の「北を行く道」は、名鉄電車の七宝駅から木田駅の少し北を通っている道、これを上街道といって鎌倉時代の日本で一番大切な鎌倉街道です。 「南を行く道」は、秋竹から神守を行く津島街道で東海道の脇街道にあたっています。だから七宝北中学校の学区は、当時の政治の中心地、文化の中心地を結んでおります。鎌倉時代と江戸時代での重要な道路にすっぽりはまっております。 そこに堂々と北中学校が建っています。また、あなた自身もそこに立っていることを自覚していただきたい。 「歴史の月日を歩みきて・・・・」ということは、時間の経過というものは、人の一生について時の移り変わりが一つの旅路となります。 この一生を通じた旅路を皆様の祖先が何代も何代も続けて今日の皆様があります。これをよく自覚していただきたいと思います。・・・ |

| 作曲者 相羽 實 先生 |

|

作曲の意図につきまして、真野先生の格調高い作詞をいただきまして、7月8日の暑いとき、私の勤めるNHKに真野先生、校長先生、PTA会長さんがおいでになり・・・。 「北に行く道」…誠にしぶく、「南へ行く道」…暖かさがあり、いい曲ができそうだという感じがいたしました。毎日どこに行くにも、この詞をポケットに入れ、口ずさみ口ずさみ、私のテーマをつかみたいと心がけました。・・・・・ 1番、2番、3番、それぞれ終わりの箇所のところに四分休符が入っていますが、ここは力を入れて歌っていただきたい。四分休符の間にしっかり息を吸って力強く歌ってください。 1番の「はるかなり・・・」のところは、やがて中学校を卒業され、ふるさとを遠く離れる人もありますが、ふるさとを忘れないよう思いを込めて歌ってください。 2番の「力満つ・・・」は、腹いっぱい息を吸って底力を発揮し、毎日をがんばっていきましょう。 3番の「姿あり・・・」は、自分の姿をよくよく見て、これでいいか、自分は今まっすぐ道を歩いているか、自問自答して、そして自重して自分の気持ちを正していただきたい。・・・ |

| 揮毫者 岡本白濤 先生 |

|

七宝北中学校のみなさん、おめでとうございます。私は遠島に育ちましたから。皆様方と親しみを感じます。・・・ 揮毫にあたり、私はみなさんの本当の幸せを願いつつ一生懸命書きました。 墨をする水は同じであるけれでも、水道の水よりは川の水がよろしい。川といって濁っていてはいけませんが。理科では、軟水と硬水があるが、軟水がよろしい。川の水と申しますと、私は、特に大切な書きものにつきましては、伊勢の五十鈴川の水を使います。五十鈴川の水を汲んで伊勢神宮の前に額づき帰ってきて、その水で墨をすり、真剣な気持ちで書きました。 あなた方がこれから卒業し、社会へ出られますときには、強い体としっかりとした精神が必要です。しっかりした精神でもって、何事もやり通す、社会のためになるような人になっていただきたい。そういうことを願いつつ書きました。・・・ |